LE GENRE HELIAMPHORA EN CULTURE. (Patrick SOUBEN)

L'acquisition, en 1989, d'un magnifique plant d'Heliamphora

minor, et les satisfactions qu'il me donna, m'incitèrent à poursuivre

plus avant l'aventure de la culture d'autres espèces de ce genre en

dépit des difficultés de culture affichées par la bibliographie, et surtout

de la grande difficulté à se procurer alors d'autres espèces. Après 6

saisons de végétation, mon intérêt pour ce genre n'a fait que croître et

m'incite à faire partager ci-après les quelques éléments d'information

glanés ça et là dans la bibliographie et ma bien modeste expérience

en la matière.

Origine géographique :

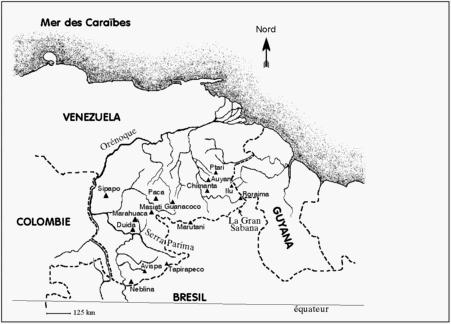

Les HELIAMPHORA sont originaires des hauts plateaux situés au

sud du bassin fluvial de l'Orénoque au sud-est du Vénézuéla, aux

confins de la Colombie, du Brésil et du Guyana .

Historique - Taxonomie :

Le mont Roraima (2730 m) est le seul tepuy dont le sommet soit

accessible à pied; c'est d'ailleurs sur ce tepuy que fut découvert par

Hermann SCHOMBURG, en 1839, le premier HELIAMPHORA auquel

Georges BENTHAM, du jardin botanique de Kew à Londres, donnera

le nom d'Heliamphora nutans (1841). Les difficultés d'accès sont telles

qu'il faudra attendre 1928 pour qu'une expédition menée par G. H.

TATE sur le mont Duida découvre d'autres espèces décrites par H. A.

GLEASON (H. tatei, macdonaldae et tyleri qui seront regroupées sous

une même espèce). Par la suite, TATE collecta H. minor en 1937 sur

l'Auyan tepuy, puis il fallut attendre 1951 pour que Julian

STEYERMARK découvre H. heterodoxa sur le Ptari tepuy, puis Bassett

MAGUIRE H. ionasii en 1952 sur l'Ilu tepuy et H. neblinae en 1953 sur

le cerro de la Neblina (ces deux espèces n'étant décrites et nommées

qu'en 1978 ! H. neblinae deviendra en 1984 une variété d'H. tatei). De

nouvelles formes et variétés sont, aujourd'hui encore, ramenées

d'expéditions lancées dans cette région par les Américains, les

Vénézuéliens et les Allemands et attendent d'être décrites et

nommées.

La taxonomie de ce genre a posé, et semble toujours poser des

difficultés aux botanistes. Ces difficultés semblent liées à la variabilité

importante rencontrée au sein de chaque espèce du fait de conditions

écologiques sensiblement différentes. Ainsi est-il rapidement apparu

que la taille et la forme des urnes étaient des caractères pouvant

prêter à confusion dans la différentiation des espèces. Les caractères

les plus fiables apparaissent dans la fleur et nécessitent parfois une

observation très détaillée au microscope (absence ou présence de

pubescence). De surcroît, il est quasiment impossible de différencier

les espèces au stade juvénile.

La difficulté de reconnaissance peut être accrue par le fait que la

répartition géographique de certaines espèces se recoupe sur

quelques tepuys, et que les HELIAMPHORA, tout comme leurs

cousines nord Américaines les Sarracenies, s'hybrident naturellement

(phénomène observé sur la chaîne du Chimanta tepuy entre H. minor

et heterodoxa, et sur le Tramen tepuy entre H. nutans et ionasii).

A cette date, le genre HELIAMPHORA regroupe donc 5 espèces distinctes, 4 variétés et au moins 6 formes:

Le milieu naturel :

Le climat au sommet des tepuys est particulièrement rude : pluies

et vents violents, très forte nébulosité pouvant alterner avec une

violente luminosité, amplitude thermique journalière importante; les

précipitations annuelles y sont de l'ordre de 2500 mm, et la

température journalière, à peu près stable sur l'année, varie de 1° à

26°C environ, ces derniers chiffres variant avec l'altitude (de légères

gelées ont été observées sur les plus hauts tepuys). La nébulosité y

est excessivement élevée, ne permettant que de rares moments de

soleil au petit matin avant que les nuages orageux montant de la forêt

Amazonienne ne viennent noyer les sommets dans un halo de

brouillard suivi de fortes pluies. Il arrive toutefois que de courtes

périodes sans pluies surviennent (la saison "sèche" s'échelonne de

novembre à mars avec un pic en janvier-février), dégageant le sommet

des tepuys de leur habituel manteau nuageux. La luminosité y est

alors d'une très grande intensité sous l'effet combiné de l'altitude et de

la proximité de l'équateur.

Le sommet qui peut être relativement plat ou présenter des

inégalités en fonction des tépuys, est partagé entre des zones de

roches nues plus ou moins chaotiques, des savanes marécageuses

plus ou moins arborées et des zones de tourbières acides (Ph de 3 à

5) dans les dépressions. Le sol existant se compose de matières

organiques plus ou moins décomposées et de sable rose issu de

l'altération du grès. En dehors des cuvettes, la capacité de rétention

en eau d'un tel sol est très faible (milieu très drainant). La plupart du

temps donc, l'alimentation en eau ne peut être assurée que par les

pluies quotidiennes.

Ces conditions écologiques particulières et l'absence de relations

avec la forêt amazonienne ou les savanes situées au pied des tepuys

ont conduit les espèces s'y étant maintenues à une adaptation

poussée aboutissant à un endémisme (estimé à 75% des espèces

végétales) que l'on peut qualifier d'insulaire. Le genre HELIAMPHORA

en fait partie.

En milieu naturel, une même espèce d'HELIAMPHORA peut

atteindre une taille allant du simple au quadruple en fonction du milieu

où elle se trouve; ainsi, un pied poussant sur un sol suffisamment

profond, bien alimenté en eau et abrité du vent et du soleil sera

beaucoup plus développé qu'un pied exposé aux intempéries, sur un

sol plus superficiel et séchant mais qui sera en revanche beaucoup

plus coloré. En tout état de cause, la croissance des HELIAMPHORA

en milieu naturel reste très lente (3 à 4 feuilles par an).

Description :

Les HELIAMPHORA sont des plantes vivaces herbacées

terrestres. Elles possèdent un rhizome souterrain d'où partent des

feuilles en forme d'urne primitive ayant encore tous les caractères

d'une feuille enroulée et soudée. L'urne est légèrement étranglée aux

2/3 de sa hauteur avant de s'évaser plus ou moins dans le 1/3

supérieur. La nervure principale de la feuille primitive se prolonge par

une cuillère à nectar de couleur rouge sur sa face interne, comportant

des glandes nectarifères, et retombant plus ou moins vers le bas pour

protéger ses sécrétions des pluies diluviennes des tepuys. La face

ventrale de l'urne porte deux ailes, correspondant aux bords de la

feuille primitive, qui partent de sa base jusqu'à l'échancrure ouvrant sur

le péristome qui permet l'écoulement de l'eau de pluie excédentaire

chez certaines espèces. Chez H. tatei et heterodoxa, les ascidies sont

munies d'un petit orifice situé entre les deux ailes au niveau de

l'étranglement qui permet de maintenir un niveau d'eau constant dans

l'urne et évite que les proies soient enlevées par l'écoulement de l'eau

excédentaire. L'urne est striée de nervures qui prennent une belle

coloration rouge-violacé lorsque la luminosité est suffisante, l'urne

pouvant elle-même se pigmenter de rouge sous une forte intensité

lumineuse. En ambiance peu lumineuse, l'extérieur de l'urne reste vert

et son intérieur vert-velouté (lié à la présence d'une pubescence

blanchâtre). L'intérieur de l'urne comprend 4 parties : au sommet, la

cuillère à nectar attire les insectes par sa couleur rouge sur sa face

interne et ses glandes à nectar. La partie supérieure de l'ascidie

comporte de minuscules poils blanchâtres dirigés vers le bas. Cette

partie reflète les rayons U.V. auxquels sont sensibles les insectes,

contrairement à l'extérieur de l'urne qui les absorbe, balisant en

quelque sorte une piste d'atterrissage pour insectes. Les poils

s'allongent au fur et à mesure que l'on s'approche de l'étranglement

qui marque la limite avec la zone suivante où se maintient l'eau. Sa

partie supérieure est cireuse et dépourvue de poils, tandis que sa

partie inférieure est munie de longs poils hérissés vers le bas.

HELIAMPHORA est dépourvue de glandes digestives. La digestion

des proies se fait donc par le biais de bactéries rendant les éléments

nutritifs des proies assimilables par la plante, à l'instar de sa cousine

nord-américaine Darlingtonia californica.

Signalons ici le cas particulier d'H. tatei qui dispose de tiges

dendroïdes (tiges rigides ressemblant à des troncs) au sommet

desquelles se développent les urnes, lui permettant de la sorte d'aller

chercher les insectes au-dessus des plantes environnantes en

atteignant des hauteurs de 1,50 à 4m.

Selon les espèces, la taille des urnes adultes varie de 5 à 50 cm,

les plus petites étant H. minor et nutans (5/30cm), les plus grandes H.

ionasii et tatei (12/50cm) en passant par H. heterodoxa (12/42cm).

Les longues hampes florales prennent naissance à la base des

urnes et peuvent porter de 2 à 7 fleurs en forme de tulipe renversée.

Une longue bractée, prenant parfois la forme d'une urne, engaine à sa

base le pédoncule floral. Le périanthe est composé de 4 à 6 tépales

de couleur blanche, rose ou verdâtre suivant les espèces. Chez

certaines espèces, la couleur des tépales évolue du blanc au

blanc-rosé ou au rose en vieillissant. L'ovaire est pubescent, prolongé

par un style et stigmate glabre. Il est entouré de 7 à 20 étamines dont

le nombre et la taille de leurs anthères entrent en compte dans la

détermination des espèces. L'autofécondation est peu fréquente chez

les HELIAMPHORA, les étamines arrivant à maturité après le pistil qui

n'est alors plus réceptif.

Don Schnell vient d'apporter récemment un nouvel éclairage sur

le mode de reproduction et la capacité des Héliamphoras à capturer

des proies ("Pollinisation of Heliamphora" et "Heliamphora : the nature

of its nurture", (1995) CPN 24 pp23/24 & 40/42).Il s'appuie sur des

études réalisées en milieu naturel par Renner sur le Cerro de la

Neblina (1985) et quatre botanistes vénézuéliens (Jaffre, et al. 1992)

qui ont passé 9 ans à étudier les 5 espèces d'Heliamphora sur 11

tépuys différents. Ces études ont été complétées par des examens de

laboratoire qui ont permis de mettre en évidence la production

d'enzymes par H. tatei dans certaines conditions de stations. Les 4

autres espèces en sont semble t-il dénuées. Les éléments assimilables

par la plante sont alors les produits de la décomposition bactérienne

(comme chez Darlingtonia californica et Sarracenia purpurea) et les

résidus de la faune et flore commensales habitant les urnes de

nombreux plants. La quantité et le type de proies capturées semble

varier sensiblement en fonction des conditions écologiques

rencontrées sur les divers tépuys, certains d'entre eux n'accueillant

qu'une flore éparse et basse, pauvre en insectes (Roraima, Kukenan),

tandis que d'autres hébergent une végétation dense d'arbustes et

buissons de plusieurs mètres de haut et une vie animale plus active.

Les cuillères à nectar y jouent alors pleinement leur rôle et permettent

ainsi d'attraper abeilles, moustiques et autres diptères (H. tatei),

fourmis, voire occasionnellement des scarabées et scorpions pour les

espèces les plus basses. Les abeilles et bourdons semblent jouer un

rôle important ans la pollinisation d'H. tatei sur le Cerro de la Neblina.

Culture des HELIAMPHORA :

Je recommande à ceux qui veulent se lancer dans la culture des

HELIAMPHORA de commencer par H. heterodoxa, nutans et/ou minor

de culture relativement aisée si l'on respecte les quelques

recommandations qui suivent (pour donner un exemple de la vigueur

avec laquelle H. heterodoxa peut se développer en culture : parti d'un

plant disposant de 3 urnes adultes en avril 1992, j'aipu obtenir ce

printemps, lors de sa division, 14 rosettes de 3 à 6 urnes chacune qui

vont toutes à merveille). Ces espèces sont disponibles sur le marché

français ou européen à des prix raisonnables comparativement aux

autres espèces (les HELIAMPHORA restent malgré tout des espèces

assez chères à l'achat).

Les HELIAMPHORA développent de longues racines et aiment

avoir de la place. Des pots de 20 cm de diamètre sont donc tout à fait

indiqués pour des plants adultes.

Le compost :

Il existe actuellement un débat sur l'utilisation de la sphaigne. Celle-ci est recommandée par certains auteurs (la majorité) qui la préconisent pure, ou en mélange avec de la tourbe (1/2-1/2), ou de la perlite (1/2-1/2). Un rempotage annuel est alors nécessaire. D'autres auteurs la proscrivent totalement; ils recommandent alors les mélanges suivants :

La sphaigne a l'avantage d'être parfaitement drainante et de

maintenir une bonne hygrométrie ambiante. Les auteurs qui l'utilisent

obtiennent de très bons résultats dans son emploi, ce que je peux

confirmer par mon expérience personnelle. Elle présente toutefois

aussi quelques inconvénients qu'il importe de connaître pour bien les

maîtriser. Il est important de la changer annuellement; il lui arrive en

effet de pourrir par le dessous sans que l'on puisse s'en apercevoir, la

surface restant parfaitement verte. J'en ai fait l'amère expérience en

perdant de la sorte un pied de DARLINGTONIA de 7 ans que je

n'avais pas cru utile de rempoter depuis 3 ans, estimant qu'il avait

assez d'espace pour se développer. Lorsque la pourriture a attaqué le

rhizome, il était alors trop tard. De plus, lorsque la sphaigne vieillit,

elle présente une allure brunâtre et perd ses qualités drainantes,

pouvant entraîner une pourriture des racines. Le troisième

inconvénient réside dans la vitesse de croissance de la Sphaigne;

celle-ci tend à recouvrir les jeunes plants qui ne peuvent rivaliser de

vitesse, ou recouvre complètement le bas des plants adultes, limitant

le développement des jeunes urnes. Cela peut être corrigé par une

taille régulière.

Le rempotage reste une opération délicate pour les

HELIAMPHORA. Celles-ci sont en effet très cassantes, tant au niveau

des urnes que des racines, ces dernières l'étant d'autant plus qu'elles

sont longues. Les racines seront débarrassées de leur ancien substrat

par un bain et replacées délicatement dans leur nouveau pot en

tassant le nouveau substrat légèrement au fur et à mesure. La plante

sera ensuite bassinée pour permettre au nouveau substrat de bien se

mettre en place.

L'humidité :

Les températures :

La lumière :

La dormance :

La fertilisation :

Les maladies :

La multiplication d'HELIAMPHORA :

Le semis :

La multiplication par semis semble une opération

délicate tant au niveau de la fécondation que de la croissance des

plantules parmi lesquelles le taux de mortalité est souvent élevé.

Comme indiqué plus haut, il est nécessaire de pratiquer la

pollinisation croisée pour obtenir quelques chances de succès. Le

stigmate arrive à maturité dès l'ouverture de la fleur et ne le reste que

peu de jours, suite à quoi il n'est plus réceptif au pollen de la fleur qui

arrive à son tour à maturité. Il importe donc de collecter du pollen sur

une autre fleur et de le transférer sur le stigmate d'une fleur venant

juste de s'ouvrir. Certains auteurs ont ainsi pu aboutir à la création

d'hybrides horticoles entre H. minor, heterodoxa, nutans et même

pour l'un d'entre eux avec H. ionasii. Les semis sont réalisés sur

tourbe ou sphagnum haché, ce dernier milieu ayant l'inconvénient de

recouvrir rapidement les jeunes plantules qu'il convient alors de

repiquer. Celles-ci sont maintenues à plus de 20°C en lumière tamisée

et lèvent sous 6 semaines environ. Il est même rapporté que des

graines continuaient de germer 9 mois après leur semis. Les plantules

sont extrêmement délicates et le repiquage doit être très méticuleux. Il

arrive malgré tout que la mortalité soit importante, la croissance des

plantules restant de toute manière très lente.

Le bouturage :

Le bouturage reste encore aujourd'hui la méthode

la plus sûre de multiplier les HELIAMPHORA, abstraction faite de la

micro propagation in vitro que certains auteurs commencent à bien

maîtriser, mais qui reste l'apanage d'une "élite".

Cette opération peut se pratiquer dès que les signes d'une reprise

de végétation soient apparus au printemps. La plante à diviser doit

être suffisamment développée pour ne pas l'affaiblir. Elle est

délicatement sortie de son pot, à l'occasion du rempotage par

exemple, et sa partie souterraine lavée dans l'eau. Le rhizome sera

sectionné de manière nette par un outil coupant et devra comporter

au moins 3 à 5 urnes. COTTER mentionne le bouturage d'un fragment

de rhizome dénué de feuilles; celui-ci reprit au bout de 6 mois. La

bouture de feuille est également possible mais apparaît plus aléatoire

en fonction des espèces. Elle donne de bons résultats avec H.

heterodoxa et minor au moins. Lors du rempotage de printemps,

l'urne doit être délicatement prélevée du rhizome en s'assurant qu'elle

s'enlève bien au ras du rhizome. Elle est ensuite conduite à plus de

20°C en lumière tamisée avec une forte hygrométrie dans un milieu

drainant de type Sphaigne. Le Dr DEGREEF mentionne également

une tentative de bouturage d'une bractée ayant les caractères d'une

feuille.

Espèces disponibles sur le marché :

Heliamphora minor, heterodoxa et nutans sont disponibles sur le

marché français ainsi que quelques hybrides horticoles. H. ionasii est

disponible chez un pépiniériste anglais à un prix élevé et en très petite

taille (2 cm environ). Wistuba semble contester son identification et

pense qu'il s'agirait d'une espèce nouvelle non identifiée provenant

également de l'Ilu tepuy. H. tatei var. tatei est disponible depuis cette

année en Allemagne à un prix élevé sous forme de plant juvénile de 2

à 3 cm. Un hybride naturel entre H. ionasii et nutans provenant du

Tramen tepuy est également disponible en Allemagne.

A titre indicatif, les prix s'échelonnent de 100 à 620FF pour les

espèces disponibles à la vente chez ces différents pépiniéristes.

Souvenez-vous toutefois qu'un plant adulte, même s'il est plus cher à

l'achat, donne plus de satisfactions et offre plus de garanties.

Signalons la mise sur le marché par A. Wistuba d'H. ionasii (qu'il

considère comme étant la forme authentique) pour 700Frs environ

(jeune plant issu d'In Vitro)

Pour les "acharnés" des tépuys, l'allemand Joachim Nerz propose

un voyage-découverte de 13 jours sur 4 d'entre eux pour 4100$ (du 8

au 20 janvier 1996)

Références bibliographiques consultées :

Cet inventaire serait incomplet sans citer les deux films

documentaires sur les tépuys Vénézuéliens qui ont fait rêver les

membres de l'association présents à l'A.G. de 1993 : "Le crépuscule

des dieux" et "Les îles de la forêt" de Gottfried KIRCHNER.

DIONÉE 33 - 1995

|

Ces plateaux (mésas), essentiellement composés de grès

précambrien, se sont progressivement retrouvés coupés du reste du

monde à l'ère tertiaire, pense t-on, sous l'effet d'une érosion

hydraulique. Ils présentent des parois abruptes de plusieurs centaines

de mètres de haut bordées en contrebas par des résidus de l'érosion

et des éboulis. Ces hauts plateaux, communément appelés tepuys à

l'est et cerros à l'ouest, ont une altitude variant pour les plus

importants d'entre eux de 1200 m à 3045 m pour le Cerro de la

Neblina.

Ces plateaux (mésas), essentiellement composés de grès

précambrien, se sont progressivement retrouvés coupés du reste du

monde à l'ère tertiaire, pense t-on, sous l'effet d'une érosion

hydraulique. Ils présentent des parois abruptes de plusieurs centaines

de mètres de haut bordées en contrebas par des résidus de l'érosion

et des éboulis. Ces hauts plateaux, communément appelés tepuys à

l'est et cerros à l'ouest, ont une altitude variant pour les plus

importants d'entre eux de 1200 m à 3045 m pour le Cerro de la

Neblina.