|

PLANTES CARNIVORES DE NOUVELLE-CALEDONIE Précédemment paru dans Flytrap News, Volume 4 Numéro 2, 1990

(R. Gibson - Traduction S. Lavayssière)

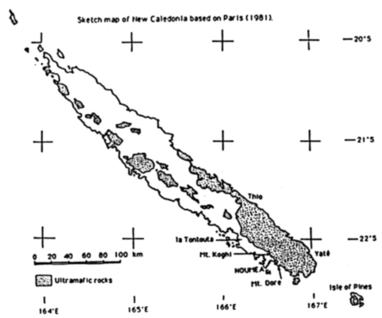

Cet article fait suite à des vacances familiales en Nouvelle Calédonie qui eurent lieu

du 1er au 11 janvier 1989. La raison principale de ce voyage était récréative, j'eu

la certitude de trouver 3 des 5 espèces autochtones dans leur biotope naturel. Les

Plantes Carnivores de Nouvelle-Calédonie ne sont qu'une petite partie de la flore

fantastique qui couvre l'île et qui est un héritage de la fascinante histoire

géologique de ces îles. Un résumé rapide de l'histoire géologique de

Nouvelle-Calédonie est nécessaire avant tout. Cette île est un fragment de Gondwana,

soit une partie du super continent regroupant l'Australie, I'Antarctique, I'Inde,

I'Afrique et l'Amérique du Sud (White, 1986). Ce groupe commença a se disloquer au

cours du Jurassique (il y a environ 180 millions d'années) pour se stabiliser au

début de l'ère Tertiaire (il y a 65 millions d'années) avec la séparation de la

Nouvelle-Calédonie et de l'Australie. La Nouvelle Calédonie emporta avec elle un

échantillonnage de la végétation du début du Tertiaire qui évolua isolément.

L'événement le plus important suivant ceci fut l'installation d'une remontée de la

croûte océanique, ou ophiolite, au cours de l'Eocène, il y a 55 à 38,5 millions

d'années ( Brothers and Lille, 1988). La minéralogie de l'ophiolite est dominée par le

fer, le manganèse, le nickel et le chrome avec de plus faibles quantités de calcium,

phosphore et potassium, entre autres. De telles concentrations minérales ne sont

généralement pas favorables à la croissance des végétaux, mais, au cours des

millénaires, les plantes de Nouvelle-Calédonie ont évolué pour s'adapter à de telles

conditions où elles formèrent un type de végétation connu sous le nom de "maquis"

(en français dans le texte). Depuis l'Eocène, la couche d'ophiolite s'est stabilisée,

formant des bassins, en particulier dans le sud de l'île principale, une part

substantielle du massif ultrabasique a subi l'érosion, et une élévation s'est produite

dans le Sud-Est de l'île. Les sols résultant du massif ultra-alcalin, qui couvre

6000 km2, soit 30% de 1'île principale (Schmid, 1981), présentent une minéralogie

similaire à celle de la roche mère. Des espèces de Plantes Carnivores sont une

partie des végétaux qui furent capables de coloniser de tels sols. Ces rapports

minéraux-végétaux se rencontrent en d'autres lieux dans le monde, par exemple

avec Darlingtonia californica sur la serpentine dans l'Ouest de l'Amérique du Nord

(Schnell, 1976), et certains Nepenthes sur ophiolite au Mont Kinabalu ; sans nul

doute, il en existe de nombreux autres exemples. La date de l'arrivée des Plantes

Carnivores en Nouvelle-Calédonie, reste encore inconnue. Il semble évident

aujourd'hui que les Droséras sont arrivés durant ou juste après la séparation entre

l'Australie et la Nouvelle Calédonie (Degreef, 1989), et les Nepenthes sont sans

doute aussi arrivés après la séparation, grâce a des graines portées par le vent

depuis la Nouvelle Guinée proche (Lowrie, 1988, correspondance personnelle).

Les Plantes Carnivores de Nouvelle-Calédonie sont les suivantes:

Ma famille arriva à l'aéroport de La Tontouta après 2 heures et demie de vol à

partir de Sydney. De là, nous prîmes la route jusqu'à Nouméa, à 54km, où nous

nous installâmes à l'Hôtel île de France. Le temps était chaud, agréable et ensoleillé

ce qui ne dura pas puisque les deux jours suivants un cyclone tropical nommé

Delilah balaya la côte Est de l'île. Les conditions de vent et d'humidité étaient très

intéressantes à expérimenter ! Le ciel commença à s'éclaircir l'après-midi du

mardi 3 janvier 1989, mais les rivières étaient toutes en crue et les montagnes de

I'intérieur restaient masquées par des nuages. Le temps redevint clément, avec des

orages d'après-midi, pour le reste de nos vacances à l'exception d'un seul jour.

Durant cette période, j'ai eu l'occasion de visiter trois sites à plantes carnivores,

tous situés à quelques heures de Nouméa. Ces sites sont décrits ci dessous.

Mont Kochi

Un petit groupe de sommets ultramafiques (N.D.T.: roches d'origine magmatiques

riches en magnésium et en fer) se situe à environ 40km au Nord Est de Nouméa. Il

est accessible par la RT1, qui passe par le Col de Tonghoué. La bifurcation vers le

Mt Koghi est a environ 2km du col, vers la gauche. La petite route balayée par le

vent commence au milieu d'une végétation luxuriante, avec quelques maisons et

jardins. Elle traverse de nombreux ruisseaux en serpentant sur les premiers

versants du Mt Koghi. La végétation change brutalement après environ 3km de

route. La route fait un brutal virage à droite à l'endroit où la haute forêt humide

laisse place à une végétation dominée par de bas arbustes nommée "maquis"

(Schmid, 1981). C'est dans ce "maquis" que se trouve N. vieillardii. La route

continue encore sur 2km environ jusqu'à un point de vue, un restaurant et un site

touristique à une altitude d'environ 500m. Un petit spécimen mâle de N. vieillardii

se trouve à l'entrée du restaurant. De là, partent de nombreuses pistes difficiles

qui mènent à de nombreux sommets (jusqu'a 1079m d'altitude). Ce sire se trouve

dans une zone de forêt humide, due sans doute à la présence d'une arête granitique

et à l'accumulation de matériaux organiques et nutritifs. N. vieillardii se trouve

depuis le début du maquis jusqu'au restaurant, mais également certainement à

d'autres endroits éloignés de la route. Il a une prédilection pour les ravins et des

sites accidentés, de nombreuses stations étant d'origine humaine, mines ou déblais

de routes, utilises comme habitat par cette espèce. Ce Nepenthes pousse parfois au

pied de buissons où il est généralement caché par les feuilles. Le plus beau site

que j'ai vu était un large ravin, juste au nord de la route, long de 100m, large de

8 à 10m et profond de 3m. Il était évidemment artificiel. Ici, N. vieillardii pousse en

abondance et de nombreuses plantes ont des tiges grimpantes, chose rare sur des

plantes trouvées ailleurs que sur des ravins. La fréquence moindre de tiges

grimpantes sur les plantes à l'extérieur des ravins est peut-être due aux plus

fréquents feux de maquis, les plantes des ravins sont mieux protégées.

La couleur des urnes varie, mais les péristomes sont généralement rouges, le reste

de l'urne étant plus ou moins tachetée de rouge. Beaucoup de plantes étaient en

fleurs et des capsules de graines pas encore mûres étaient communes. Les plus

belles plantes trouvées en dehors du ravin étaient un groupe poussant sur un arbre

presque mort. Je les remarquai seulement lors de notre dernière visite. Les

nombreuses branches de plusieurs mètres se terminaient en une rosette compacte de

feuilles, typique de cette forme de l'espèce. La prolifération des rosettes produisait

un amas de feuilles et d'urnes qui tapissaient l'arbre; Des tiges florales mâles et

femelles étaient visibles, indiquant qu'au moins deux plantes poussaient ensemble.

Je n'ai pas trouvé d'autres plantes carnivores au Mont Koghi, mais il est fort

probable que D. neo-caledonica pousse sur ce site.

Il pourrait être intéressant de citer quelques-unes des plantes poussant avec

N. vieillardii dans cette végétation de "maquis": Eraxis rigida, Megastylis gigas

(deux orchidées terrestres), Cunonia macrophylla, divers Dracophyllum (certains de

deux mètres de haut), ainsi que des fougères et de nombreux Carex. Quelques

plantes intéressantes de la forêt humide sont Angiopteris evecta et autres fougères,

Lesloonea koghiensis, Pandanii, figuiers, Kauris et palmiers (Schmid, 1981).

DIONÉE 23 - 1991 |