|

Accomodantes grassettes mexicaines (Pierre SIBILLE)

Bonnes filles et fort jolies, les grassettes mexicaines de l'espèce Pinguicula moranensis ont tout pour vous séduire. Elles étalent une ample rosette d'un vert tendre d'où jaillissent d'élégantes fleurs carminées avec un long éperon auquel ces plantes doivent leur nom de Grassette à longue queue (Pinguicula caudata).

Contrairement à la plupart de nos grassettes, ces montagnardes

tropicales ne forment pas de bourgeons d'hiver. Toutefois, les feuilles

changent d'aspect selon les saisons: larges et charnues en été, elles

sont plus petites, plus nombreuses et serrées en hiver.

Cultivée depuis la fin du siècle dernier, la Grassette à longue

queue a longtemps cohabité, dans les serres, avec les orchidées. Notre

mexicaine, que les botanistes classent dans la section des Pinguicula

à fleurs d'orchidées, ne devait pas faire piètre figure parmi ses

aristocratiques compagnes. Elles bénéficiait du même "menu": compost à

base de sphagnum et de racine d'osmonde et de polypode.

En fait, Pinguicula moranensis n'a pas de telles exigences quant au

milieu de culture. Un mélange de tourbe avec un peu de terreau de

feuilles et de sable horticole grossier lui convient, dans un pot de

10 à 15 cm de diamètre, garni, sur le fond d'un bon drainage. Un

rempotage annuel, en fin d'hiver, active la végétation. Placer le

pot sur une soucoupe contenant de l'eau de pluie.

Cette plante apprécie un endroit bien éclairé par exemple derrière

une fenêtre ou dans une serre tempérée; il est nécessaire de la protéger

d'un soleil direct, La Grassette à longue queue se plait beaucoup

en terrarium intérieur avec un éclairement complémentaire par tubes

fluorescents; la lumière favorisant la floraison qui se produit en

toutes saisons.

Je n'ai jamais utilisé d'engrais pour cette plante mais des

amateurs anglais procédent, une fois par mois, de juin à octobre,

à une légère pulvérisation d'une solution d'engrais foliaire (au

quart de la dose). Ceci permettrait une croissance plus rapide, une

floraison plus régulière et une division plus fréquente.

En hiver, surtout si la température de la serre doit descendre

jusqu'à + 5° environ, mettre la plante au sec et maintenir une bonne

aération pour éviter tout risque de pourriture (Botrytis).

D'un entretien aisé, la grassette à Iongue queue est aussi une

plante facile à reproduire. Comme tout végétal bien acclimaté, à cycle

biologique complet, elle produit des graines que l'on peut obtenir par

pollinisation manuelle.

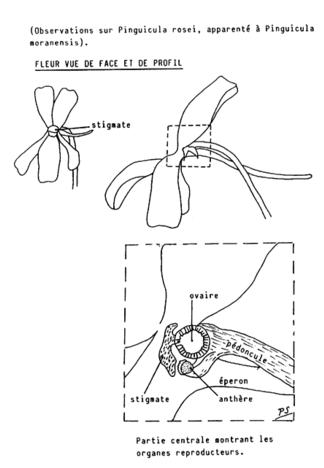

Pour la pratiquer, il est nécessaire de connaître la disposition

particulière des étamines et du pistil.(voir schéma page ci-contre)

Observons une fleur de face; dans le "tube" central on distingue le

stigmate du pistil dont le lobe antérieur, formant "tablier", recouvre

les anthères jaunes des deux étamines.

Vous hésiterez sans doute à recourir au seul moyen permettant de

dégager complètement ces organes : saisir les lobes supérieurs de

la corolle et tirer sur le lobe inférieur jusqu'à arracher ce dernier,

faisant apparaitre les étamines. Avec un très fin pinceau, on "brosse"

alors délicatement les anthères pour recueillir du pollen que l'on

dépose sur le stigmate d'une même fleur (ou d'une autre). Les adeptes de

micro-chirurgie peuvent même détacher une anthère pour la "frotter" sur

le stigmate.

Vous ne vous résolvez pas à saccager la jolie corolle ? Alors, jouez

le rôle d'un insecte pollinisateur quelque peu brouillon. Tentez

de butiner à l'aide, par exemple, d'un cure-dents en bois. Cette collecte

de pollen à l'aveuglette est aléatoire mais, n'utilisant que ce

fruste procédé, je réussis ... parfois.

Une fleur fécondée perd bientôt sa corolle; le pédoncule reste

rigide et, au bout de quatre à six semaines, le fruit laisse échapper

ses petites graines (1 mm environ) que l'on peut semer aussitôt (levée

en 2-3 semaines).

Pour obtenir des plantes adultes plus rapidement, on procède par

reproduction végétative : division et boutures de feuilles.

Quand les grassettes ont une bonne végétation, chaque rosette se

divise en plusieurs plantes formant une touffe serrée. A l'occasion du

rempotage, on sépare délicatement ces plantes qui atteindront rapidement

leur maturité.

Si, pendant cette opération, quelques feuilles se détachent sur le

pourtour d'une rosette, tentez des boutures de feuilles. Ce procédé

donne de bons résultats si l'on prélève, au printemps, des feuilles

charnues de la rosette d'hiver. Tirez la feuille vers le bas pour la

détacher tout entière avec son court pétiole. fixer la feuille à

plat sur un compost de sable et tourbe bien humidifié en veillant à ce

que la partie inférieure du limbe soit complètement en contact avec le

sol. Mettre le bac à boutures dans une mini-serre ou un propagateur,

à l'abri du soleil direct. Essuyer régulièrement l'eau de condensation

sous le couvercle transparent. Au bout de quelques semaines, des

pousses apparaissent; lorsque les plantules sont bien développées, on

les affranchit peu à peu de leur situation confinée, mais il faudra

peut-être attendre l'année suivante pour les transplanter.

Plante de serre, de terrarium ou simple plante d'appartement,

Pinguicula moranensis, pour sa malléabilité comme par sa beauté, ne vous

a-t-elle pas déja conquis(e) ?

DIONÉE 8 - 1986 |